Es ist eine der meistgelesenen Sätze in Briefings und wohl eine der ersten Lektionen, die jeder Texter lernt: Bitte keine Werbefloskeln! Der Text soll nicht nur „unique“ im Sinne von „nicht von anderswo kopiert“, sondern auch einzigartig in seiner Ansprache und im Wording sein – auf dass man sich als Anbieter damit maximal von allen anderen unterscheide.

Natürlich ist der Titel dieses Beitrags bewusst provokativ; ich möchte niemanden dazu einladen, sich als Texter – oder Auftraggeber – darauf zu verlassen, das Gehabte immer und überall millionenfach zu reproduzieren. Aber ich denke, dass der lautstarke Schrei nach bedingungsloser sprachlicher Innovation manchmal verdeckt, dass

(a) Floskeln, wie sie in der Werbesprache verwendet werden, einen kulturellen Zweck erfüllen und dass

(b) nicht bei jedem Produkt (und eigentlich bei den wenigsten) die geforderte sprachliche Innovation in dieser Form wirklich sinnvoll ist.

Diese beiden Aspekte, die letztlich zusammenhängen, möchte ich in diesem Beitrag erklären – und am Ende einen kleinen Ausblick geben, was das für Texterstellung bedeuten kann.

Problem: Einzigartigkeit

Eines meiner Kernthemen als Texter sind Reisetexte – in jeder Form. Und da gibt es Sätze wie diese:

„[Stadt] begeistert mit ihrer malerischen Altstadt, deren Gassen zum Flanieren einladen.“

„Lange, feine weiße Sandstrände und Palmen machen [Ort] zu dem perfekten tropischen Paradies für Deinen Urlaub.“

Hübsch, ja. Nur wir haben es eben auch schon das eine oder andere Mal gelesen, so oder so ähnlich. Da das natürlich auch den Marketing- bzw. Content-Verantwortlichen in Reiseunternehmen auffällt, wird Textern teilweise in Briefings bereits explizit in einer Liste die Vermeidung genau dieser „Floskeln“ aufgetragen, mindestens aber gefordert, sich generell solcher zu enthalten.

Das scheint ja grundsätzlich erstmal plausibel. Schließlich hat ja jedes Unternehmen seine USPs, die kommuniziert werden sollen, alle bieten etwas Einzigartiges an. Oder?

Ja, das sollte wohl theoretisch so sein. De facto aber gibt es doch überall, wo der Markt nur groß genug ist, einen Haufen von Anbietern, die eigentlich gar keine USP haben, sondern nur sprichwörtlich „dasselbe in Grün“ anbieten. Das funktioniert, solange es für das entsprechende Produkt hinreichend Nachfrage gibt, was – je nach Markt – für kürzere oder längere Zeit der Fall ist.

Im Falle der Tourismusangebote ist es so, dass wir nicht nur buchstäblich Millionen Reiseziele haben, die sich, was die Ausgestaltung ihrer touristischen Angebote anbelangt, in herzlich wenig unterscheiden.

Natürlich unterscheiden sich Länder und Kulturen fundamental. Aber das, was Touristen dort machen und sehen, unterscheidet sich eher in Nuancen als in Fundamentaldifferenzen. Ebenso wenig unterscheidet sich eine massentouristische Herberge von einer anderen.

Ich will das noch einmal von einer anderen Seite betrachten, so dass vielleicht noch deutlicher wird, was ich meine.

Ich habe in den vergangenen sechs Jahren vermutlich so an die zwanzig Destinationsbeschreibungen für Paris zwischen 300 und 1000 Wörtern Länge für verschiedene Touristikunternehmen geschrieben. In bestimmt 80 Prozent der Briefings wurde darum gebeten, nicht das Altbekannte aufzuzählen, sondern „Geheimtipps“ mitzuteilen.

Nun, was ist ein Geheimtipp? Ich kenne Paris wie kaum eine andere Stadt, in der ich nicht lebe. Natürlich habe ich Geheimtipps zu verteilen; Antiquare, bei denen man immer tolle Erstausgaben aus dem 19. Jahrhundert findet; den Bäcker an der Ecke irgendwo im 13. Arrondissement, wo das Tartelette besonders gut schmeckt; die Galerie, wo ich noch fast immer die ganz besondere Fotografie, wenn nicht erworben, so doch ästhetisch genossen habe.

Schreibe ich das als Geheimtipp aber auf? Natürlich nicht. Zum einen möchte ich, ganz egoistisch, nicht, dass „meine“ Ecken künftig von Scharen von Touristen heimgesucht werden. Zum anderen dürften sich die Scharen von Touristen nicht die Bohne für all diese Dinge interessieren.

Ein „Geheimtipp“ in einem Werbetext für eines der einschlägigen Touristikunternehmen ist darum wenig mehr als etwas hinlänglich Bekanntes, das aber nicht entlang der Hop-on-hop-off-Sightseeing-Busroute der jeweiligen Stadt liegt. Massentouristen haben einen Massengeschmack. Sie wollen das Besondere, aber nur das für sie Besondere. Die Kultur des jeweiligen Landes ist im Wesentlichen das Dekor, das man in homöopathischen Dosen konsumiert.

Was hat das aber nun mit Werbefloskeln zu tun? Nun, was ich hier über Geheimtipps schrieb, ist die inhaltliche Ebene, das Nachdenken über die Sinn und Zweck von „Werbefloskeln“ ist die sprachliche Form desselben Problemkreises. Für den Texter bedeutet das alles zweierlei.

Zum einen ist es ziemlich schwer, insbesondere für ein weiteres, für die Masse taugliches Reiseangebot inhaltliche Einzigartigkeiten sprachlich herauszuarbeiten – weil es sie schlicht nicht gibt.

Das kann man bis zu einem gewissen Grade faken, ja. Aber dabei darf man dann wiederum nicht aus dem Blick verlieren, was die vom Reisenden gesuchte „Einzigartigkeit“ eigentlich ist.

Zum anderen, und hier verbinden sich die beiden Aspekte, ist eben die Frage, ob tatsächlich formal wie inhaltlich individuelle Texte dann das treffen, was die Masse will. Wenn ich eine Special Interest-Zielgruppe habe, macht das Sinn. Wenn ich ein wirklich einzigartiges, neues Produkt habe, macht das Sinn. Wenn ich aber Massenware verkaufe, habe ich zwei Optionen: Ich produziere massentaugliche Texte, oder ich verfehle meine Zielgruppe.

Nun kommen wir zu meiner eigentlichen Frage: Sind nicht „malerische Altstädte“ und „langgezogene, weiße Sandstrände“ intrinsische Bestandteile des kulturellen Konzepts „Urlaub“?

Ich denke schon. Ich denke auch, dass dies keineswegs nur für Reisetexte und die entsprechenden „Floskeln“ gilt, sondern dass das Prinzip verallgemeinerbar ist auf alle Branchen, in denen ein Massenpublikum und keine Special Interest-Gruppe angesprochen wird.

„Ach, es geht um Urlaub!“ – Die kulturelle Funktion von Werbefloskeln

Ich möchte es hier nicht dabei bewenden lassen, diesen Punkt einleuchtend und plausibel klingen zu lassen, sondern zumindest versuchen, ihn einigermaßen mit Belegen zu untermauern.

Was es zu zeigen gilt, ist, aus meiner Sicht, dass das, was viele Marketer als „Werbefloskeln“ bezeichnen, eben zu unserer kulturellen Ausdrucksform dazugehört. Mit anderen Worten: Es ist nicht so, dass ich bloß in einem Katalogtext von „langen, weißen Sandstränden“ lese, sondern „Otto Normalverbraucher“ spricht auch in seinem Alltag genau so von seinem Urlaub, seinen Vorstellungen von einem idealen Urlaubsziel und so weiter.

Natürlich beeinflussen sich Werbung und Alltagssicht bzw. Alltagssprache auch wechselseitig; diesen Aspekt müssen wir hier aber weitgehend ausblenden, sonst würde dieser Artikel allzu sehr ausufern.

Sicher: Irgendwie sollte sich das alles von selbst verstehen. Aber offenbar tut es das nicht, sonst würde nicht stets die Vermeidung von Floskeln so radikal propagiert werden.

Vorgehensweise bei der Datenerhebung

Darum habe ich, zumindest in bescheidenem Umfang, empirische Daten gesammelt und ausgewertet, die zumindest ein wenig illustrieren sollen, worauf es mir ankommt. Die Ergebnisse dieser kleinen Untersuchung möchte ich hier kurz vorstellen.

Mein wissenschaftlicher Hintergrund liegt in der Ethnologie und der Kulturphilosophie – zu Begriff und kultureller Bedeutung kann man aus diesen Perspektiven viel (und viel Interessantes) sagen. Ohne darauf jetzt im Detail einzugehen, möchte ich, radikal vereinfachend, so zusammenfassen: Begriffe – und auch Phrasen – sind mehr als die bloßen Worte. Sie erzeugen Bilder, Gefühle, Assoziationen und sind in unserem Denken vernetzt.

Wer sich aktuell mit dem Thema Werbetext befasst, wird wissen, dass dort viel die Rede ist von „Bilder erzeugen“. Und völlig zu recht: Das ist es, was wir wollen. Es ist auch richtig, dass das nicht funktioniert, wenn jemand so gar nicht mit Worten umgehen kann.

Es ist wie beim Singen: Ich kann ein Lied fehlerfrei vortragen, und trotzdem kann es sein, dass beim Publikum einfach kein Gefühl aufkommt. Ebenso kann ich Worte grammatikalisch korrekt aneinanderreihen, aber beim Leser kommt „nichts über“.

Was man aber nicht braucht, um Bilder zu erzeugen, ist das ganz besondere Wort, die ganze besondere, einzigartige Bildwelt. Im Gegenteil. Für 90 Prozent aller Texte im Web (und auch sonstwo) reicht es völlig, wenn man die kulturellen Codes beherrscht, anwendet und mit ihnen spielen kann. (Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Ebengerade das kann auch nicht jeder!) Warum aber? Was bedeutet das?

Ganz einfach: Diese Bilder, die in unserem Kopf entstehen, sind kulturell codiert. So, wie wir wissen, wenn wir irgendwo einen blassen, nackten jungen Mann an ein Kreuz genagelt sehen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Jesus handeln soll, so wissen wir – so meine Ausgangsthese – wenn wir „malerische Altstadt“ oder „langer weißer Sandstrand“ lesen, dass es da irgendwie um Urlaub geht. Ja, ich glaube sogar, dass diese Phrasen Bilder erzeugen, die unzertrennlich mit dem Konzept „Urlaub“ verbunden sind.

Das zeigen in der Tat auch meine ersten Daten. Diese sind noch nicht so umfänglich, dass sie wirklich belastbar wären, aber die Tendenz ist durchaus erkennbar.

Befragt wurden Personen beider Geschlechter zwischen 21 und 71 Jahren. Die Informanten wurden nach dem Schneeballsystem gesucht, sind also keine repräsentative Stichprobe. Es wurden 40 Personen befragt.

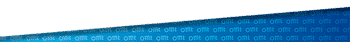

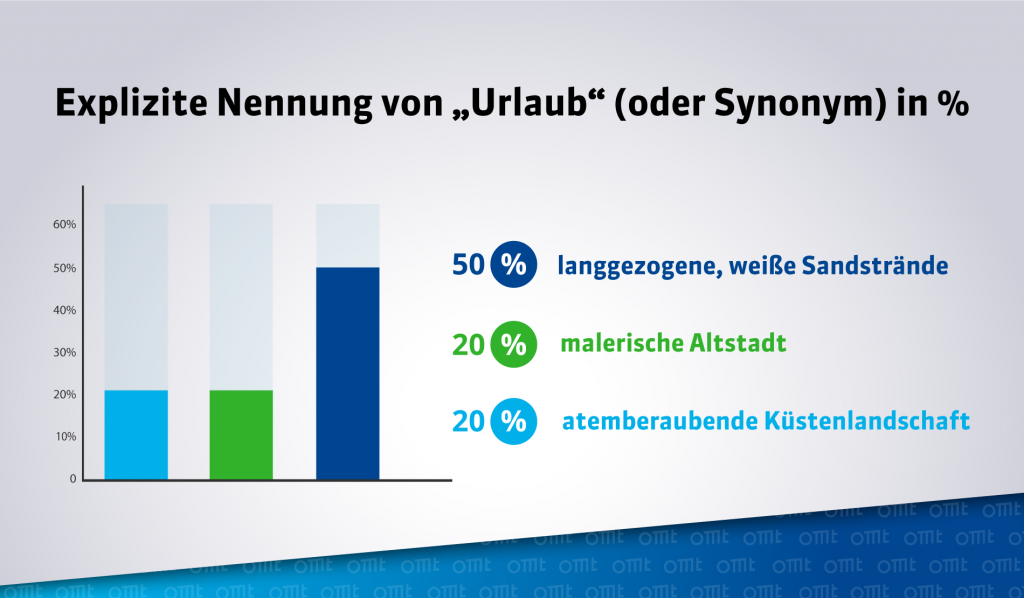

Ich nutzte dabei eine abgewandelte Form des Freelist-Verfahrens. Dabei sollte die erste Kohorte jeweils zu den folgenden Stichwörtern ihre Assoziationen aufschreiben:

- langgezogene, weiße Sandstrände

- malerische Altstadt

- atemberaubende Küstenlandschaft

Die zweite Kohorte sollte alle Assoziationen zum Begriff „Urlaub“ aufschreiben. Man kann die Ergebnisse noch genauer auswerten und kann (und sollte) weitere Befragungen durchführen; die ersten Ergebnisse sind aber durchaus frappant.

Ergebnisse Kohorte I

Ich hatte, offengestanden, nicht damit gerechnet, dass der erste Teil der Umfrage besonders eindeutig ist. Den Teilnehmern wurde ja nichts weiter gesagt, als dass sie ihre Assoziationen frei aufschreiben sollten. Da konnte also eigentlich alles Mögliche herauskommen.

Die Informanten nannten oft Assoziationen aus verschiedenen Kategorien. Die Reihenfolge der Nennung ist zweifellos interessant, ich habe sie hier aber einstweilen nicht ausgewertet.

Interessant für mich war nun vor allem: Wie viele Menschen denken bei „langgezogene, weiße Sandstrände“, „malerische Altstadt“, „atemberaubende Küstenlandschaft“ an „Urlaub“ (oder ein Synonym wie „Reise“ o.ä.)?

Wenn man die Vielfalt möglicher Antworten bedenkt, ist das schon recht signifikant. Interessant ist dann weiterhin, welcher Art die Assoziationen sind, die das Bild komplettieren sowie die Destinationen, die mit diesen Begriffen assoziiert werden. Hier muss man genauer auswerten als ich es bisher getan habe. Diese Assoziationen werden aber besonders interessant, wenn wir sie hinterher denen der zweiten Kohorte gegenüberstellen.

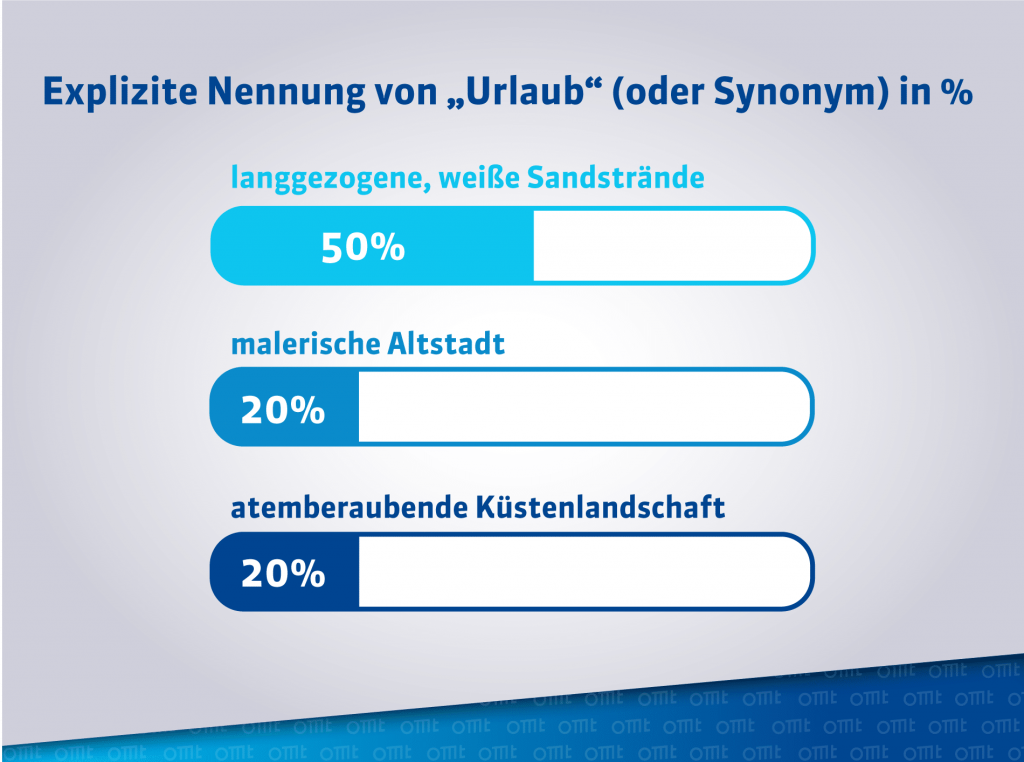

Ergebnisse Kohorte II

Schauen wir aber jetzt einmal auf die Ergebnisse der 2. Kohorte. Hier sollten alle Assoziationen mit dem Wort „Urlaub“ genannt werden.

Wir haben hier beim Stichwort „Urlaub“ die „malerischen Altstädte“ komplett verloren; ich denke aber, würde man die Frage mit dem Schlagwort „Städtetrip“ wiederholen, hätten wir die „malerischen Altstädte“ wieder im Boot.

Erkennbar groß ist aber die Korrespondenz zu der bei Kohorte I erhobenen Vorstellung von „langgezogenen, weißen Sandstränden“. Die hier bei „Urlaub“ genannten Begriffe „Meer“, „Wasser“, „Sonne“ gehören nämlich auch bei Kohorte I zu den häufig genannten Assoziationen, die das Bild „langgezogene, weiße Sandstrände“ vervollständigen.

Wie bereits erwähnt, wäre hier eine genauere Auswertung und auch eine größere Stichprobe wünschenswert. Mir ging es hier erst einmal darum, Tendenzen aufzuzeigen.

Und die sind recht eindeutig, mindestens in Hinblick auf die „langgezogenen, weißen Sandstrände“. Der Begriff wird mit Urlaub assoziiert und auch mit anderen Begriffen, die ihrerseits mit dem Begriff Urlaub in einem Sinn- und Verweisungszusammenhang stehen. All diese Begriffe gehören zu einer kulturellen Domäne, die wir mit „Urlaub“ überschreiben können.

Es geht also nicht ohne Floskeln?

Was ich also bis hierher gezeigt habe, ist vor allem dies:

Die so genannten „Floskeln“ sind Bestandteile von kulturellen Domänen. Will ich die Zielgruppe erreichen, muss ich die entsprechenden kulturellen Domänen, in die mein Produkt gehört, ansprechen. Also sollte ich mich auch der entsprechenden Wortwahl bedienen, damit mein Angebot so wahrgenommen wird, dass es eben in diese Domäne hineingehört.

In mittelalterlicher Literatur findet sich das Motiv des nackten Königs. Ein Kernaspekt dieses Motivs: Der entkleidete Herrscher wird nicht als solcher erkannt, weil er nicht etwa an seinem Antlitz, sondern an seinen der Kleidung anhaftenden Zeichen erkannt wird. Dasselbe gilt für Werbetexte.

Das Wortgewand des Produktes erst zeigt an, was das Produkt ist. Bediene ich dabei nicht die Begriffe, die mit dem korrespondieren, was der Kunde will, erkennt der Kunde das Produkt nicht als etwas, woran er Bedarf hat.

Das ist nichts anderes als eine kulturwissenschaftliche Paraphrase dafür, wie man zielgruppenadäquate Texte schreibt. Dazu gehört, dass man die Sprache desjenigen spricht, dem man etwas verkaufen möchte. Und dazu wiederum gehört es, dass bestimmte gängige Bilder und Floskeln bedient werden.

Insofern: Nein, ohne Floskeln geht es nicht.

Ausblick: Kreativität in Bildern?

Abschließend möchte ich doch noch einmal auf einen Aspekt zurückkommen, der aktuell im Bereich Werbetext vielleicht doch von besonderer Relevanz ist: das Erzeugen von Bildern.

Ich bin nicht die Erste, die sagt: Ja, wir müssen Bilder im Kopf der Menschen erzeugen! Natürlich müssen wir das.

Aber diese Bilder müssen sich auch der Begriffe bedienen, die die Zielgruppe selbst dafür verwendet, und diese Begriffe sind naturgemäß sprachlich limitiert. Das ist ja gerade die Pointe von Sprache, vom Auf-den-Begriff-Bringen.

Auch in der Literatur wissen wir, dass die sprachlich innovativen, besonderen Autoren nicht immer die sind, die von ihren Zeitgenossen als erstes begeistert aufgenommen und konsumiert werden – der Ruhm kommt oft spät.

Gerade als Werbetexter können wir uns diesen späten Ruhm nicht leisten. Der Text muss sofort zünden, und zwar in den allermeisten Fällen bei der Masse. (Mit „Masse“ meine ich hier, dass wir in der Regel auf der Kurve der Gauss’schen Normalverteilung unserer Zielgruppe den Hümpel in der Mitte, und nicht die Abweichler an den flachen Ausläufern ansprechen.)

Das bedeutet, dass die Normabweichung von dem, was Teil der kulturellen Domäne ist, nicht besonders groß ausfallen darf. Mit anderen Worten: Bitte nur minimale sprachliche Kreativität. Von der Kernbegrifflichkeit darf man sich nicht allzu weit entfernen. Wer jeden „langgezogenen, weißen Sandstrand“ aus seinem Reisekatalog verbannt, tut sich damit vermutlich keinen Gefallen. Natürlich darf daraus auch gerne ein „ausgedehnter, feiner Sandstrand“ werden.

Die Kunst des Werbetexts für solche Massenmärkte liegt nun mal nicht in der ästhetischen Vollkommenheit und künstlerischen Innovation – weil dieser Anspruch auch nicht für die dort verkauften Produkte gilt.

Die „Kunst“ dieses Handwerks liegt darin, die Minimalabweichung zu schaffen und das Immerselbe auch beim hundertsten Mal noch schön, zielgruppenadäquat und ansprechend zu schreiben, ohne sich allzu sehr zu wiederholen. Floskeln gehören dazu. Sie sind notwendig. Deal with it.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen